- Seit August 2022 ist Titandioxid in Lebensmitteln verboten. Der Grund: Die Europäische Behörde für Lebensmittelsicherheit (EFSA) konnte den Stoff nicht mehr als sicher einstufen und eine erbgutverändernde Wirkung nicht ausschließen.

- Laut einer Neubewertung des für Kosmetikprodukte zuständigen wissenschaftlichen Gremiums (SCCS) der EU-Kommission aus dem Dezember 2023 kann auch für oral aufgenommene Kosmetikprodukte ein erbgutveränderndes Potenzial nicht ausgeschlossen werden.

- Eine neue Einschätzung für Titandioxid in Medikamenten wird für 2024 erwartet.

- Immer mehr Zahnpasta-Hersteller verzichten freiwillige auf Titandioxid. Das liegt auch am Druck der Verbraucher.

Noch bis vor wenigen Jahren konnte man über Titandioxid kaum Schlechtes sagen. Es galt in Lebensmitteln als eher harmloser Zusatzstoff. Und noch heute verleiht es Pillen und Kosmetikprodukten wie Zahncreme ihre strahlend weiße Farbe. Vor allem die Naturkosmetikhersteller schätzen es als Alternative zu chemischen UV-Filtern. Es steckt in Papier, in Wandfarben, in Baustoffen und sogar in Straßenbelag. Und niemand hatte etwas dagegen.

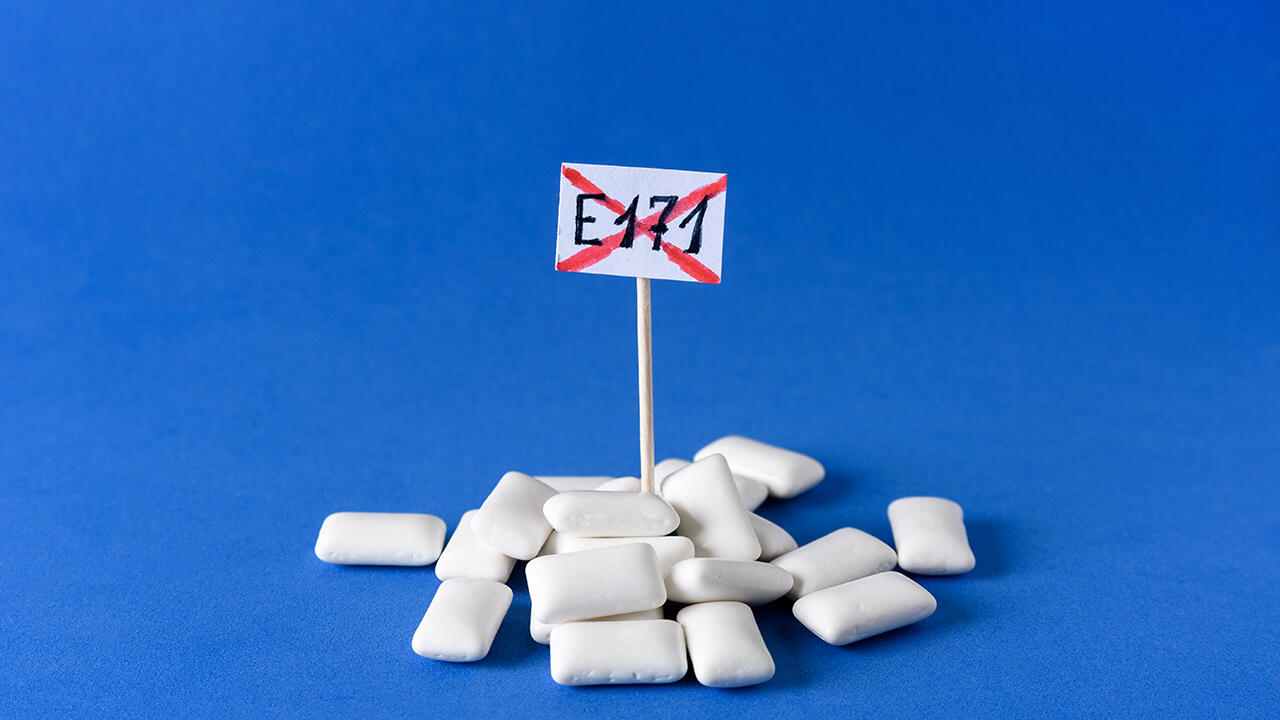

Doch das blütenweiße Image ist inzwischen längst passé. Seit August 2022 ist Titandioxid als Zusatzstoff E 171 in Lebensmitteln sogar verboten. Inzwischen gibt es so viele gesundheitliche Bedenken, so viel rechtliches Hin und Her, so viele Anträge, Verordnungen, Ausnahmeregelungen, Aufschübe und Fristen, dass es immer schwerer fällt, den Überblick zu behalten.

Verbraucherinnen und Verbraucher sind verunsichert. Ist Titandioxid krebserregend? Verändert es das menschliche Erbgut? Weshalb ist Titandioxid in Lebensmitteln und in Nahrungsergänzungsmitteln verboten worden, in Arzneimitteln, Zahncreme und Lippenstiften aber weiterhin erlaubt? Und welche Rolle spielt eigentlich die Partikelgröße dabei? Innerhalb von weniger als einem Jahrzehnt gibt es zu Titandioxid plötzlich weitaus mehr Fragen als Antworten.

Titandioxid in Lebensmitteln: Seit August 2022 verboten

Aus der Lebensmittelherstellung war Titandioxid lange Zeit nicht wegzudenken. Ob Süßigkeiten, Backzutaten, Mozzarella, Suppen oder Salatsoßen: Als Weißpigment hellte es unser Essen auf oder wurde als Trägerstoff für andere Farbpigmente genutzt. Es diente dabei vor allem dem schönen Schein. Zwar wären die Produkte auch ohne Titandioxid ausgekommen, doch das Auge isst bekanntlich mit.

Bei den Produktdesignern der Lebensmittelkonzerne dürfte das 2022 in Kraft getretene Verbot des Zusatzstoffes E 171 entsprechend keine Begeisterungsstürme ausgelöst haben. Überraschend kam es jedoch nicht, nachdem 2020 bereits Frankreich als erster EU-Mitgliedsstaat den Verkauf von Lebensmitteln mit Titandioxid untersagt hatte.

Restbestände in den Läden

Große Unternehmen wie Haribo, Dr. Oetker, Mars, Nestlé oder Ferrero hatten Recherchen des Rundfunk Berlin-Brandenburg (RBB) zufolge bereits damals begonnen, Titandioxid aus ihren Produkten zu streichen. Andere Hersteller wie Storck, Reinhardt und Dekoback hielten zu diesem Zeitpunkt noch an E 171 fest – aber auch sie mussten sich der EU-Verordnung beugen und ihre Rezepturen bis zum 7. August 2022 umstellen.

Doch auch jetzt können Verbraucher beim Einkaufen vereinzelt noch immer auf Lebensmittel mit Titandioxid stoßen, weiß Jana Fischer, Fachreferentin der Verbraucherzentrale Hamburg für Lebensmittel und Ernährung: "Es kann sein, dass noch Restbestände in den Läden zu finden sind, weil Produkte, die vor August 2022 in den Handel kamen, noch bis Ende des Mindesthaltbarkeitsdatums verkauft werden dürfen. Es dürfen aber keine solchen Produkte nachproduziert oder nachgeliefert werden."

Erbgutverändernde Wirkung nicht ausgeschlossen

Doch warum musste das Weißpigment überhaupt verboten werden? Auf Drängen Frankreichs hatte die EU-Kommission bei der Europäischen Behörde für Lebensmittelsicherheit (EFSA) eine neue Risikobewertung zur Sicherheit von Titandioxid als Lebensmittelzusatzstoff beantragt.

Nach Durchsicht mehrerer tausend Studien, die seit der letzten Risikobeurteilung im Jahr 2016 veröffentlicht worden waren, kam der zuständige Ausschuss im Frühjahr 2021 schließlich zu dem Schluss, E 171 nicht mehr als sicher einstufen zu können.

Professor Maged Younes, Vorsitzender des verantwortlichen Expertengremiums der EFSA, begründete das Urteil so: "Als entscheidendes Merkmal führte zu diesem Fazit, dass wir Bedenken zur erbgutverändernden Wirkung von Titandioxidpartikeln nicht ausschließen konnten. Nach oraler Aufnahme ist die Absorption von Titandioxidpartikeln zwar gering, dennoch können sie sich im Körper anreichern." Eine Entscheidung im Sinne des vorbeugenden Verbraucherschutzes also, die konsequenterweise im Verbot des Weißmachers mündete.

Ein weiterer wesentlicher Aspekt, der die Einschätzung der EFSA-Experten stützt: Bis zu 50 Prozent der Titandioxidteilchen, die im Lebensmittelzusatzstoff E 171 eingesetzt werden, können in Nanogröße vorliegen. Diese Tatsache macht vor allem dann einen Unterschied, wenn es um die Aufnahme von Titandioxid im Darm geht.

Titandioxid kann Entzündungen im Darm hervorrufen

Hierzu forscht Professor Gerhard Rogler, Gastroenterologe mit Schwerpunkt auf chronisch-entzündlichen Darmerkrankungen am Universitätsspital Zürich, seit vielen Jahren. Seine Untersuchungen haben gezeigt, dass größere Mengen von Titandioxid in Nanoform Entzündungsreaktionen im Darm verstärken können.

Dieses Risiko betreffe vor allem die zwei Prozent der mitteleuropäischen Bevölkerung, die unter einer Darmbarrierestörung litten, so Rogler. "98 Prozent der Bevölkerung sind vermutlich durch ihre Schleimbarriere auf der Darmoberfläche vor schädlichen Nanopartikeln geschützt. Aber natürlich sollte man auch eine Minderheit schützen, wenn dadurch kein signifikanter Nachteil für die Mehrheit entsteht", resümiert der Mediziner.

Das Verbot von E 171 in der EU, welches seit Herbst 2022 übrigens auch in der Schweiz gilt, begrüßt er entsprechend: "Da das Titandioxid in Nahrungsmitteln ausschließlich der Convenience und dem Aussehen dient, kann man schon davon ausgehen, dass ein Verbot niemandem zum Nachteil ist."

Titandioxid in Arzneimitteln: Bisher noch erlaubt

Auch Nahrungsergänzungsmittel, die frei verkäuflich in Drogerien, Supermärkten und Apotheken angeboten werden, gelten als Lebensmittel und sind demnach ebenfalls von dem Verbot betroffen. Anders sieht es bei Arzneimitteln und Medikamenten aus. Titandioxid kommt auch hier wegen seiner weißen Farbe und seiner Deckkraft hauptsächlich als Farbstoff und Überzugsmittel in Tabletten, Kapseln oder Pulverzubereitungen zum Einsatz.

Zwar machen sich die Pharmahersteller auch seine Eigenschaften als UV-Schutz zu nutze, doch oft dient Titandioxid auch hier nur der Optik. Also auch einfach weg damit? Das ist nicht so ganz so leicht. Arzneimittel können nicht einfach umformuliert werden, sondern müssen in der Regel ein aufwendiges und zeitintensives Neuzulassungsverfahren durchlaufen.

Angst vor Versorgungsengpässen

Die zuständigen Behörden haben sich deshalb dagegen entschieden, das allgegenwärtige Weißpigment sofort als pharmazeutischen Hilfsstoff zu verbieten – aus Angst vor Versorgungsengpässen.

"Ein unterschiedliches Vorgehen für Lebensmittel und Arzneimittel ist notwendig, da berücksichtigt werden muss, dass durch den Verzicht auf Titandioxid in Arzneimitteln möglicherweise deren Wirkung, Sicherheit und pharmazeutische Qualität verändert werden kann, und bei einem sofortigen vollständigen Verzicht auf Titandioxid als Zusatzstoff für Arzneimittel erhebliche Arzneimittelengpässe auf dem EU-Markt zu erwarten wären", heißt es von Seiten des Bundesinstituts für Arzneimittel und Medizinprodukte (BfArM).

Diese Einschätzung teilt Gastroenterologie-Professor Gerhard Rogler: "Das sofortige Verbot von Titandioxid in Arzneimitteln würde dazu führen, dass vermutlich mehr als 50 Prozent aller Arzneimittel ihre Zulassung verlieren würden. Zulassungsprozesse brauchen viel Zeit und Geld. Es stünde zu befürchten, dass viele Arzneimittel in einer neuen Formulierung wegen der finanziellen Aufwendungen nicht zugelassen würden. Wenn ich die aktuelle Diskussion zur Verfügbarkeit von Arzneimitteln verfolge, wäre das nicht wirklich im Sinne der Verbraucher."

Titandioxid steckt in fast 60 Prozent aller Arzneimittel

Der Europäischen Arzneimittelagentur (EMA) zufolge enthalten europaweit zurzeit etwa 91.000 Produkte und damit fast 60 Prozent der Arzneimittel zum Einnehmen Titandioxid. Von den rund 16.000 betroffenen Produkten auf dem deutschen Markt waren Aussagen des BfArM zufolge Ende 2022 erst weniger als ein Prozent auf eine titandioxidfreie Formulierung umgestellt.

Mittelfristig ist hier aber mit deutlich mehr Bewegung zu rechnen, denn die EMA hat die Pharmabranche bereits aufgefordert, mit Nachdruck sowohl für neu entwickelte als auch für bereits zugelassene Produkte nach Ersatzstoffen zu suchen.

Eine Neubewertung von Titandioxid in Arzneimitteln soll dann im April 2024 erfolgen. Wenngleich sich Titandioxid in manchen Formulierungen ersatzlos streichen ließe, braucht es in den meisten Produkten alternative Substanzen mit vergleichbaren Eigenschaften. Im Gespräch sind Stoffe wie Kalziumcarbonat, Talkum oder Stärke, die aber bei der Verarbeitung und Stabilität oft hinter Titandioxid zurückbleiben. Eine Stellungnahme, die die Industrie im Juli 2021 an die EMA übermittelt hatte, deutet Probleme bei der Suche nach gleichwertigen Alternativen an.

Titandioxid in Kosmetik: Ist das ein Problem?

In vielen Kosmetikprodukten kommt Titandioxid ebenfalls zum Einsatz. Auch hier vor allem als Farbpigment, gelistet unter der Color Index-Nummer CI 77891. Es steckt in Sonnenschutzmitteln und Cremes, aber auch in Zahnpasta und Lippen(pflege)stiften, die potenziell verschluckt werden.

Bis zu 25 Prozent Titandioxid dürfen in einer fertigen Kosmetikrezeptur enthalten sein. Grundsätzlich sind auch Titandioxidpartikel in Nanogröße erlaubt, müssen aber in Form eines angehängten Zusatzes "(nano)" gekennzeichnet werden. Auch hier bestand also dringender Klärungsbedarf, weshalb das für Kosmetikprodukte zuständige wissenschaftliche Gremium (SCCS) der EU-Kommission um eine Neubewertung gebeten wurde.

Die Experten sollten unter anderem klären, ob bisherige Sicherheitseinschätzungen zu Titandioxid zur oralen, inhalativen und dermalen Aufnahme überarbeitet werden müssen und ob Grenzwerte nötig sind, bis zu denen die Substanz als sicher gelten kann.

Neubewertung von Titandioxid sieht auch orale Kosmetik kritisch

Im Dezember 2023 hat das SCCS seine Bewertung veröffentlicht. Das Gremium kommt zu dem Schluss, dass in Kosmetikprodukten, die oral aufgenommen werden, eine erbgutverändernde Wirkung für den überwiegenden Teil der eingesetzten TiO2-Partikel ebenfalls nicht ausgeschlossen werden. ÖKO-TEST wertet Titandioxid in oral aufgenommener Kosmetik wie Zahnpasta oder Lippenstiften bereits seit einiger Zeit ab.

Auf gesunde Haut aufgetragen gehe von dem Pigment auch nach aktuellem Stand kein Risiko aus. Diese Aussage wird vor allem die Naturkosmetikhersteller aufatmen lassen, für die Titandioxid der wichtigste UV-Filter für den Einsatz in Sonnenschutzmitteln ist. Auch die Bewertung zur inhalativen Aufnahme bleibe unverändert, heißt es. Das SCCS fordert jedoch weitere Forschung, insbesondere zur Aufnahme von Titandioxid-Nanopartikeln über die Mundschleimhaut.

Die Bewertung ist derzeit noch vorläufig. In der laufenden Kommentierungsphase können Stakeholder ihre Bedenken und Einschätzungen vorbringen. Im Anschluss wird die finale Version veröffentlicht, die dann erst eine Grundlage für mögliche Konsequenzen wie Verbote wäre.

Titandioxid in Zahnpasta: Verbraucher machen Druck

Für Verbraucherinnen und Verbraucher bedeutet das, dass sie sich noch weiter gedulden müssen. Wer Titandioxid meiden will, dem bleibt bislang nichts anderes übrig, als bei den Inhaltsstoffen genau hinzuschauen. Immerhin lässt sich in unseren jüngsten Zahnpasta-Tests ein rückläufiger Trend beobachten: Immer mehr Hersteller verzichten auch ohne offizielles Verbot auf das Weißpigment.

In unserem Lippenstift-Test im Februar 2023 hingegen waren die Reaktionen noch eher verhalten: Titandioxid sei in Kosmetikprodukten noch erlaubt – es bestehe also keine Eile, es aus den Rezepturen zu streichen. Man beobachte die wissenschaftliche Entwicklung. Und das, obwohl eine Person, die täglich Lippenstift verwendet, bis zu 57 Milligramm davon pro Jahr verschluckt. "Wenn es tatsächlich nur um die Ästhetik eines Produktes geht, sollte man das nicht mit der Gesundheit bezahlen", betont Jana Fischer von der Verbraucherzentrale Hamburg.

Titandioxid in Naturkosmetik

Das gilt natürlich auch für die Naturkosmetik, an die Verbraucherinnen und Verbraucher zu recht höhere Erwartungen stellen als an konventionelle Kosmetik. Zuletzt war auch hier die Tendenz eher abwartend. Naturkosmetikzertifizierer Natrue wartete auf die Neubewertung des SCCS.

In der aktuellen Version des COSMOS-Standards wurde der Einsatz von Titandioxid zumindest auf dekorative Kosmetik (ohne Nanopartikel) und Sonnenschutzmittel (Nano in Ausnahmefällen) beschränkt. Damit blieb es jedoch in Lippenstiften vorerst erlaubt.

Die nächste Überarbeitung, in die ein Verbot einfließen könnte, solle (Stand Frühjahr 2023) in drei Jahren erfolgen. Es bleibt also spannend, welche Schlüsse die Naturkosmetikzertifizierer, die Hersteller und der Gesetzgeber jetzt aus der Neubewertung des SCCS ziehen werden.

EuGH-Urteil sorgt für Unklarheit bei Farben und Lacken

Immerhin kann die Kosmetikbranche sich nun auf die Aussage des SCCS ausrichten, dass die bisherige Bewertung für potenziell inhalativ aufgenommene Kosmetikprodukte wie Sonnenschutzsprays unverändert bleibt. In diesen darf Titandioxid generell nicht in Nanogröße eingesetzt werden.

Grund ist eine Bewertung des Ausschusses für Risikoeinschätzung (RAC) der Europäischen Chemikalienagentur (ECHA) aus dem Jahr 2017. Dieser hatte Titandioxid als potenziell krebserregend beim Einatmen eingestuft, was 2020 in eine entsprechende Verordnung gegossen wurde. Pulvergemische, die mindestens ein Prozent Titandioxid in einer Partikelgröße von zehn Mikrometern oder weniger enthalten, wurden zwar nicht verboten, mussten aber fortan den Warnhinweis "Karzinogen beim Einatmen" tragen.

In der Konsequenz sind davon auch sprühbare Gemische wie Farben und Lacke betroffen, die einen lungengängigen Sprühnebel erzeugen können. Einen Warnhinweis aufzudrucken sollte keine große Sache sein – doch auch hier sucht die Industrie nach Schlupflöchern. Verschiedene Hersteller, Importeure und Lieferanten hatten entsprechend gegen die Verordnung zur Einstufung und Kennzeichnung geklagt und vom Europäischen Gerichtshof (EuGH) Recht bekommen.

EU-Kommission legt Einspruch ein

Das Urteil sorgte im November 2022 für einen Paukenschlag, denn es erklärte die Verordnung hinsichtlich Titandioxid für nichtig. Die Begründung: Die Studie, auf der die Einschätzung des RAC basierte, sei nicht verlässlich, es gebe Fehler bei der Zusammensetzung und Berechnung der Partikeldichte. Zudem hätte nicht Titandioxid an sich die Eigenschaft, Krebs zu erzeugen, sondern lediglich eine bestimmte Partikelgröße unter bestimmten Voraussetzungen.

Mitte Februar hatten nun zuerst der EU-Mitgliedsstaat Frankreich, der auch in dieser Sache die Risikoeinschätzung wesentlich vorangetrieben hatte, und wenige Tage später die EU-Kommission selbst Rechtsmittel gegen das Urteil eingelegt. Darüber wie lange sich das Ganze nun hinziehen wird, lässt sich kaum spekulieren. Den Verbraucherinnen und Verbraucher bringt das Urteil vorerst nichts – außer noch mehr Verunsicherung.

Weiterlesen auf oekotest.de: